1.常德澧县有哪几个乡镇?

2.气象灾害

3.在湖南常德地区适合种植桑树吗?为什么?

4.常德是哪个省

5.常德第一高峰!海拔超过2000米,有“湖南屋脊”之称

6.湖南常德历史最低气温?

常德市年平均气温16.7℃,面积约18190平方千米

面积约18190平方千米,户籍人口6225905人(常住人口5717218人)。汉族为主,有维吾尔、回、土家、苗族等24个少数民族。史称"黔川咽喉,云贵门户"。是湘西北重要的交通枢纽、能源基地和政治文化中心,也是三峡——洞庭湖、南岳衡山——张家界黄金旅游走廊的纽带与中枢。 常德是中国重要的农产品生产基地,常德也是中国有名的“非金属矿产之乡”。

常德市属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。气候温暖,四季分明,春秋短,夏冬长;热量丰富,雨量丰沛,春温多变,夏季酷热,秋雨寒秋,冬季严寒。

常德市年平均气温16.7℃,年降水量1200-1900毫米,无霜期272天,适宜水稻、棉花、油料等作物生长。由于受地形影响,该地气候呈现非地带规律。西部山区,东部比西部略低,石门东山峰农场年平均气温9.2℃,而石门等澧水河谷地带年平均气温16.8℃。中部丘陵区、太浮山与太阳山对峙形成向北敞开的簸箕形盆地,致使临澧、桃源一带冬季易受冷空气袭击。平原区安乡县年降水量在1500毫米以上。

常德澧县有哪几个乡镇?

湖南省常德市

常德市是湖南省省辖市,湘西北交通、能源、流通、文化中心,先后被国家有关部门授予“国家卫生城市”、“全国文明城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“全国交通管理优秀城市”、“全国社会治安综合治理先进城市”、“全国城市环境综合整治先进城市”等荣誉称号,现正在深入开展全国交通管理模范城、国家环保模范城、中国最佳人居环境奖、国际花园城市等项创建活动。根据批准的《常德市2001年至2020年城市总体规划》,到2020年,常德市将建成人口80万至100万、城区面积100平方公里的大型城市。常德,古称武陵,位于湖南省西北部,长江中游洞庭湖尾闾,东临长沙,西连川黔,南接粤广,北抵三峡,地理位置显要,史称“西楚唇齿”、“黔川咽喉,云贵门户”,历来是军事要塞、兵家必争之地。特殊的地理位置决定了常德这座古老而年青的城市,在市场经济的大潮中,亦然是各路英豪、各路商家挺进大西北、连接港澳台、立足膏腴地、走向海内外的发财之地。建国以来,特别是改革开放十多年来,随着我市国民经济稳步健康地发展和交通基础设施的逐步完善,使常德的区位优势更加显现。连接东西的319、207两条国道线横贯全市,长(沙)常(德)高速公路已全线开通,常(德)张(家界)高速公路正在建设中,湘北干线穿过洞庭湖腹地。全市辖有5个区(武陵、鼎城、西湖、西洞庭和德山);6个县(汉寿、桃源、临澧、澧县、石门、安乡);1个县级市(津市市);209个乡镇。总人口600万,其中农业人口480万,是湘西北地区的交通枢纽、能源基地和经济、文化中心。常德市属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。气候温暖,四季分明,热量丰富,雨量丰沛,春温多变,夏季酷热,秋雨寒秋,冬季严寒。常德市年平均气温16.7℃,年降水量1200-1900毫米,无霜期272天,适宜水稻、棉花、油料作物生长。由于受地形影响,全市气候呈现非地带规律。西部山区,石门东山峰农场年平均气温9.2℃,而石门等澧水河谷地带年平均气温16.8℃。中部丘陵区、太浮山与太阳山对峙形成向北敞开的簸箕形盆地,致使临澧、桃源一带冬季易受冷空气袭击。平原区安乡县年降水量在1500毫米以上。常德是一个散杂多民族的地区。1990年全国第四次人口普查时,全市有33个民族,其中少数民族人口43万多人,约占全市总人口的8%,在全省14个州市中居第四位。除汉族以外,还有蒙古、回、藏、维吾尔族、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、傣、佤、黎、畲、高山、水、景颇、土、仫佬、锡伯、普米、俄罗斯、鄂伦春、毛难、仡佬等32个民族。居住比较集中而又保持本民族习俗、民族心理和伦理道德观念的有土家族、回族和维吾尔族。土家族是常德地区的土著民族,集居在澧水中上游的石门县,大约两千年前,其先民就在原始丛林中从事山伐种植,繁衍生息,迄今其族在区境内总人口为35万余人,回族和维吾尔族主要集居在沅水下游的桃源、武陵、鼎城、汉寿四区、县和澧水下游的澧县、津市、安乡,其祖先主要由军旅奉调而进入常德。常德地貌多样,气候宜人。全市三分之二以上的耕地为洞庭湖淤积平原,土地肥沃,物产丰富,是湖南的资源大市、农业大市和旅游胜地,也是全国有名的“鱼米之乡”和“非金属矿之乡”。常德市地貌具有燕山运动的特征。西北部属武陵山系之中低山区,挺拔俊秀;西南部为雪峰山余脉,逶迤绵延,是华中地区天然的动植物宝库。东部洞庭湖平原自古为云梦泽,水域辽阔,河湖密布,水草资源丰富,是畜禽、鱼类的天然乐园。

2021年4月,常德市在2021全国城市传播热度排行榜(地级市)中位居第56。

2021年3月,常德市名列2021年中国城市综合实力排名榜第122位。

2021年1月,《2020年中国城市科技创新发展指数排名》出炉,常德市位列第103名。

2020年12月,2020中国十佳食品安全城市排行榜发布,常德市位列第10名。

2020年12月,2020年中国城市营商环境排行榜发布,常德市位列第111。

2020年11月,中央文明办公布第六届复查确认保留荣誉称号的全国文明城市名单,常德市入选。

2020年10月,常德市荣获2020年全国双拥模范城(县)称号。

2020年10月,“2020中国蓝天百强城市榜”出炉,常德市位列第105名。

2020年9月,华顿经济研究院发布了“2020年中国百强城市排行榜”,常德市位列第80名。

2020年6月,《2019年中国最佳求学城市排行榜》发布,常德市位列榜单第134名(代表大学:湖南文理学院)。

2020年,2019年湖南省各市GDP排行榜出炉,常德市以3624.2亿元位列第3位。

2019年7月,国家卫生健康委、国家中医药局确定常德市为城市医疗联合体建设试点城市。

2017年11月,常德市上榜第五届全国文明城市名单和复查确认继续保留荣誉称号的往届全国文明城市名单。

2016年7月,常德市荣获2016年全国双拥模范城(县)称号。

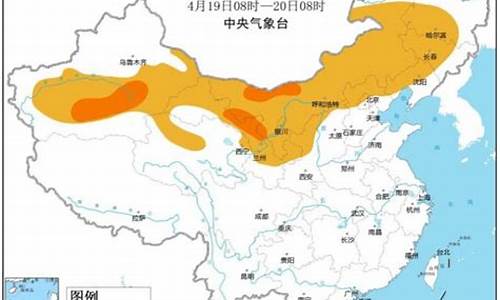

气象灾害

澧县辖15个镇、17个乡:澧阳镇、张公庙镇、小渡口镇、梦溪镇、复兴厂镇、盐井镇、雷公塔镇、大堰垱镇、王家厂镇、金罗镇、码头铺镇、方石坪镇、甘溪滩镇、火连坡镇、九垸乡、官垸乡、永丰乡、如东乡、澧澹乡、澧南镇、澧东乡、涔南乡、大坪乡、道河乡、双龙乡、宜万乡、车溪乡、中武乡、闸口乡、洞市乡、杨家坊乡、太青乡。

一、澧县,隶属于湖南省常德市,因澧水贯穿全境而得名,位于长江中游,湖南省西北部,洞庭湖西岸,与长江直线距离80公里。梁敬帝绍泰元年(555)始置澧州。隋开皇九年(公元589年)罢天门郡,置澧州,新置澧阳县。2014年,全县辖4个街道办事处、14个镇、16个乡,境内气候适宜,地貌多样,水面广大。澧县拥有澧阳平原(湖南省最大的平原)绝大部分,面积2107.3平方公里。粮、棉、油、猪、鱼是澧县五大农业支柱产品。

二、澧县属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。气候温暖,四季分明,热量丰富,雨量丰沛,春温多变,夏季酷热,秋雨寒秋,冬季严寒。澧县年平均气温16.7℃,年降水量1200-1900毫米,无霜期272天,适宜水稻、棉花、油料作物生长。由于受地形影响,全县气候呈现非地带规律。西部山区,太青年平均气温9.2℃,而澧水河谷地带年平均气温16.8℃。平原区年降水量在1500毫米以上。

在湖南常德地区适合种植桑树吗?为什么?

湖南省绝大部分属中亚热带,冷暖空气在境内剧烈交接,天气复杂多变,一年四季都有发生灾害的可能。春季、秋季低温、冰冻、洪涝,以及干旱灾害频繁发生,危害很大。据统计,从1988~1997年间,全省因气象灾害每年平均损失约153.77亿元,其中1996年达508亿元,气象灾害所造成的损失占国民生产总值的10.2%,占农业生产总值的20.5%。

10.1.1 干旱

(一)干旱特点

湖南干旱四季均有,出现频繁,危害最大的是夏秋干旱,其中又以秋旱为甚。由于气候、地形、土壤、水利、耕作制度和抗旱能力等不同,造成了明显的地区差异。以湘中丘陵地区最为严重,包括隆回、邵阳、邵东、衡阳、湘乡、双峰、涟源、新化、新邵、宁乡、长沙、望城等县,以此为中心,向四周递减,旱情比较少见的是湘东南和湘西南山地。

从干旱出现次数和频率来看,以衡阳、邵阳、长沙等湘水资水沿岸的河谷盆地最高,小旱以上的频率达80%~85%,即十年中只有1~2年不旱,大旱频率30%~50%,即2~3年有一大旱。洞庭湖区的岳阳、常德等地干旱频率也较高,略次于湘中地区,但因湖区水源充足,灌溉条件好,不容易造成灾害。湘西和湘东南山地出现频率较少,小旱以上频率为50%~60%,大旱以上频率在15%以下,一般旱情轻。此外,各地干旱出现有显著差别,有旱、无旱或轻重干旱往往交替出现。

我们对全省不同县份无雨日数和几种作物气候产量(斤/亩)进行统计分析,将无雨日数40~60天以上定为干旱年,60~80天定为大旱年,80天以上定为特大干旱年。我省干旱年、大旱年、特大旱年的频数分布,均以东南较大,西北较小,在湘西一带3~4年一遇,湘东的长沙、衡阳、岳阳,及湘南零陵及湘西南角的通道,大约3年2遇,郴州是两年半一遇。三年左右一遇的是雪峰山东延部分的益阳,安化、新化等地。

大旱级以上旱年频数最大的有两个区,一个是衡阳盆地和祁阳、零陵丘陵洼地,大旱中心在衡阳,另一个区为洞庭湖平原,大旱中心在岳阳,然后分别向四周减小。雪峰山以西、罗霄山、南岭等山地基本上没有大旱,个别地区大旱10~20年一遇。

据降水距平百分率ΔR=(Rmax-Rmin)/R×100%),按-20<ΔR<-10为偏旱年、ΔR≤-20为干旱年的标准划分(天气预报业务评定办法),对1951~1995年桑植、沅陵、常德、岳阳、芷江、邵阳、长沙、衡阳、零陵和郴州10个站平均降水量的距平百分率进行了统计。其结果为20世纪50年代的9年中,1年干旱,60年代3年干旱,70年代3年偏干旱,80年代2年为偏干旱。

(二)干旱遥感调查

用作物缺水系数法和土壤热惯量法对干旱情况进行气象卫星遥感调查。通过对我省卫星遥感资料(1998年、1992年)和全省各地气象资料及灾情资料进行分析,确定不同等级干旱所对应遥感统计值划分阈值,然后转换成相应干旱等级值,再根据各地相应降水距平百分率,进行综合评判,并对全省干旱灾害遥感数值分布图进行补充、订正。

由于热惯量法原则上只对裸露土壤适用,在有覆盖的情况下,植被会改变土壤的热传导性质。为了在高植被覆盖区对作物的旱灾进行遥感监测,采用“供水指数法”(Vegetation Supply Index)。当作物遇到干旱时,作物供水不足,一方面作物的生长受到影响,卫星遥感的植被指数将降低,另一方面作物的冠层温度将升高。这是由于干旱造成的作物供水不足,作物没有足够的水供给叶子表面的蒸发,被迫关闭一部分气孔,致使植被冠层温度升高。我们定义的植被供水指数VSWI为:

湖南省国土资源遥感综合调查

CH 1、CH 2是 NOAA卫星或 FY-1卫星第一、第二通道的反照率,Ts 是 NOAA卫星或FY-1卫星遥感到的作物冠层温度。

我们选用1998年10月15日14∶30的NOAA卫星遥感进行分析:

(1)对卫星遥感进行几何校正;

(2)使用信息提取技术提取我省卫星遥感数据;

(3)对水体与非水体进行区分,将NDVI<0.1的象素点判定为水体,此点无旱情;

(4)确定水体后,NDVI的值域为0.00103~0.6111,VSWI的值域为0.00001~0.01109;

(5)将VSWI乘以900,取整,值域变为0~9;

(6)用9减去VSWI,值为0~2的判定为基本无旱情,3~4的为轻度旱情,5~6的为中度旱情,6以上的为重度旱情。

将分析的结果进行综合评判,将评判的结果进行0.618优选法,对湖南省干旱灾害进行分区。

湘中重旱区:主要为衡阳、株洲、湘潭、长沙等地,大多为丘陵、盆地,降水量大多在1300 mm以下,是我省少雨中心之一,其4~9 月的降水量和蒸发量的差为负值,土壤结构较差,人口密集,人类活动多,植被破坏、水土流失严重。近年虽然植被得到一定恢复,但很多土地“保水”、“保土”能力仍然很差,极易发生干旱,一般干旱年出现频率43.3%,大旱年出现频率10%,特大旱年也达3.3%。本区长沙县、望城、浏阳、株洲、湘潭、韶山、湘乡、衡山、衡东部分丘陵近年森林植被恢复好,加上水利设施兴建较多,干旱有所缓解,因此该区内有许多地方为中、轻、甚至基本无旱区。

湘南重、中旱区:邵阳市附近数县,零陵大部分县,郴州部分县,其中邵阳、祁阳、新邵、隆回等县,大多年降水量在1300 mm以下,干旱出现频率也较高。其中邵阳秋旱的一般干旱出现频率16.2%,大旱年16.7%,夏秋连旱出现的年份频率居全省最高,达13.3%,大旱年份、特大旱年份分别达3.3%。

零陵数县1998年降水总量较历史偏少5成以上,突破了20世纪80年代以来历史最低值,仅占全年降水量10%~20%,形成夏、秋、冬季连旱。由于气温较高,水分亏缺较大,导致晚稻和旱粮大幅度减产,库、塘、河干涸,多次出现森林火警、火灾。

由于该地区土壤多为白云岩风化而成的,土层不厚,保水、保土能力差,加上该区人口密集,人类对植被破坏也较重,如该区邵东、邵阳、隆回,祁阳等水利设施较少的地方,不但干旱严重,甚至人蓄饮水都较困难,遥感图上反映为重旱区,其他地方为中旱区。

湘北轻旱、基本无旱区:岳阳、常德、益阳一带是洞庭湖区,但降水量相对偏少,岳阳降水量1300 mm,华容为1200 mm,大多数县份年降水量在1300 mm以下,是全省降水量较少的地区之一,降水时间分配也不均匀。岳阳夏季出现干旱年份达23.3%,常德也达10%。秋旱频率更高,岳阳秋季出现干旱年份达23.3%,常德为30%。大旱年岳阳达6.7%,而常德达10%,属气候干旱。但由于客水较多,平均年入湖水量达3000亿m3,在有一定数量的提灌设施的地方,气候干旱引起灾情将会很轻。因此只在远离溪河、水利设施较差的丘岗地区,田土会因旱引起一些损失,这在遥感图上也有反映。

湘东山地轻旱区:主要是在平江、浏阳、醴陵、攸县、茶陵的东部和炎陵县,年降水量在1300~1400 mm以上,随着海拔的升高,降水量还有所增加。但降水时空分布均匀,加上山地多由以花岗岩为母岩形成的土壤,在森林和植被破坏较重的地方,干旱时有发生,尤其天水田和旱土发生干旱机会更多,因此在遥感图上也有星星点点的反映。一些水利设施或灌溉条件较好地区基本无旱。

湘西南轻旱区:主要是怀化市和娄底市、邵阳市的雪峰山各县。年降水量由西向东而减少,怀化降水量1444 mm,而东部年降水量只1170 mm。雪峰山迎风坡降水较多,降水随着海拔的升高还有所增加(以中部降水量最大)。武冈、城步、泸溪、辰溪、麻阳、溆浦、新晃等县丘岗地区,夏秋干旱仍然很严重。溆浦夏旱年频率达3.7%,秋旱年频率达40.7%,夏秋连旱大旱年达7.4%,特大旱年达3.7%。由于该区山地森林资源较丰富,大部分地区受干旱危害很轻,仅开发过量的一些丘岗、天水田受干旱危害较重。在卫星遥感图上一些地方反映基本无旱。

南岭轻旱、基本无旱区:主要为桂东、汝城、郴州、宜章、蓝山、宁远、道县、江永等山区和江华县,大部年降水量在1400 mm左右,道县、蓝山、江华、桂东,汝城为全省5个多雨中心之一。该地降水基本上能满足作物需要,降水的年际差异虽然很大,但80%的年份降水量仍在1000 mm以上,一般不对农林作物构成干旱危害。由于该地区有一些岩溶山地,一些地方过度开发,仍然有夏秋干旱发生,尤其是一些天水田或水利设施较差的田土,受害也不轻,因此在遥感图上也有反映。

湘西北中、重旱区:包括湘西自治州、张家界市以及安化县,岩溶普遍,干旱危害仍然很严重。春季降水(3~4月份)较少,对春种作物造成一定危害;7~8月份降水虽然较多,但水分渗漏严重,加上土层薄,土壤保水性差,因此山地田土极易受旱。该区森林破坏严重,造成大量水土流失,因此在遥感解译图上山地和田土的干旱等级仍然很高。

10.1.2 低温冷害

(一)低温冷害特征

主要是春季低温冷害(包含3~4月低温,以及5月低温),秋季低温(主要是指寒露风),还有冬季的低温和冰冻。寒露风是晚稻生产中的主要气象灾害,寒露风危害晚稻的气象因子是低温,不同品种的抗害能力不一样。

1997年9月12~13日强冷空气自北向南入侵我省,日均气温由27℃~28℃降至22℃以下,13~19日全省各地相继出现连续3天及以上日平均温≤20℃的寒露风天气。长沙连续三天及以上日平均气温≤20℃寒露风出现在9月14日,按时间排居历史第二位。这次寒露风持续16天,其间最低日平均气温16.2℃,日最低气温12℃,平江县达9.5℃,长沙市24小时降温13.8℃,48小时降温14.9℃。长沙11 天无日照,9月中旬、下旬日照时数仅为49小时,比常年偏少46.5%。全省有5万亩晚稻,其中杂交稻85%左右,早中迟熟品种比例为1∶5∶4,湘北中熟多,湘南迟熟多,杂交稻以V46、V64为当家品种,常规稻以湘晚籼1号、余赤为当家品种。自北向南有70%~80%的晚稻在寒露风出现前齐穗,20%~30%在寒露风到来后抽穗,受害严重。

(二)低温冷害遥感调查

我们选取发生在1997年9月的一次涉及面广、强度大的寒露风作为典型个例进行遥感分析。

(1)亮温与地表温度:利用星载辐射计测量大气窗区辐射可用来探测地表特征,因此,我们可以根据陆地表面的红外辐射特性及其强度差异来分析热状态的变化规律。

绝对黑体的光谱辐射强度服从普朗克(Plank)定律:

湖南省国土资源遥感综合调查

式中,c1、c2为波尔兹曼常数,λ为波长,T为绝对温度。

当辐射体为黑体(如果在任何波长λ,有光谱比辐射率,则此物体为绝对黑体)时,这个温度就是物体的温度,否则,它就是物体的等效应黑体辐射温度,或简称亮温(亮度温度)。

假定地表面红外窗区通道的比辐射率为1,即可由卫星测得的辐射能量(计数值经过定标处理)用上述公式得到地表温度。

虽然地表比辐射率是随地物不同有所变化的,也并不完全为1,即不能把地面亮温简单作为地表温度来处理,但我们可以利用地表亮温的变化来定性地反映同一地物的地表温度变化或差异。

(2)通道选取:在辐射波段中,红外辐射(0.76~1000 μm)与温度的关系相当密切,因此,人们也称之为热辐射或温度辐射。其中,3.5~5.0 μm是遥感所用的主要红外窗区之一,对应气象卫星的AVHRR探测仪为第3通道,但此波段的地面反射太阳辐射和地球本身的热辐射在能量上大致相当,而8~14 μm是遥感中最常用的红外窗区,对应AVHRR为第4、5通道。由于地表温度通常为200~300 K,其自身的辐射能量大部分集中在8~12μm红外波段,处于地气系统热辐射极大值位置上,因此,我们选用第4通道作为冷害监测的基本通道。

(3)图像处理

定位处理:根据卫星轨道根数和扫描点的观测时间,计算出该时刻的瞬时轨道参数。由卫星姿态、扫描角和瞬时轨道参数计算卫星瞬时视场所对应的地面观测点的地理经纬度。

投影变换:对遥感图像作兰勃特投影变换。

几何校正:卫星原始图像会因多种原因引起几何位置上的变化,产生行列的不均匀,象元大小不等、形状不规则等多种畸变。畸变的图像给解释分析、位置配准造成困难,因此必须对原始图像进行几何校正。其方法是:在卫星扫描图像及电子地图上选取河道的拐点和内湖等特征点作为控制点,根据两者的差异,用内插法进行地理位置的校正。

利用可见光和红外窗区通道测值进行云检测:AVHRR探测仪在第1、2和4、5通道的灵敏度较高(反射率为0.5%时,信噪比大于3,通道4的噪声温度≤0.1K),因而在范围不大的相邻视场内,观测结果相差应是很小的。利用这一特点可以排除那些受云影响的观测数据。判式如下:

湖南省国土资源遥感综合调查

其中,i为通道序号,Cmax,i和Cmin,i分别为数据阵(即m×n个象元的观测数据)中的最高和最低值,C为阈值。当判别是满足时,即认为这些观测数据有受云覆盖的影响,应予剔除。

遥感图像的数字处理:对第4通道云区以外的象元值进行拉伸处理,根据其值域由小到大配以由冷到暖的调色板,且设置云区为显眼的天蓝色,再配上水红色的水系图及省界图。

(4)低温冷害遥感图像分析:从图上看出:湘西及怀化属较冷的区域,洞庭湖区次之,常德、岳阳地区较暖。在上述三大冷暖区中,又存在一些小片的不同地域。如在湘西、怀化冷区中以溆浦的溆水流域,麻阳的辰水、锦江流域,吉首的沱江流域,花垣的花垣河下游,保靖的里耶-隆头沿河等地却要相对暖些。又如常德、岳阳暖区中以慈利的县城东部、澧县的县城北部,岳阳的铁山水库南、北两侧等地要相对冷些。

城镇明显比周围农村要暖些,从图中可明显看出长沙、湘潭、株洲、常德、益阳,以及南县、桃江、宁乡、沅陵等市县城区的突出暖色斑块。

使用常规地面气象观测资料,计算自1997年9月13日至9月21日寒露风冷害强度指数,标于图中:从图中看出湘西、湘南普遍偏冷,湘中、湘北偏暖,洞庭湖区比常德、岳阳地区略偏冷,其大致趋势是基本一致的,但其测值受站点数目的限制,无法反映出更细致的分布特征。对于测站稀少的区域,特别是地形及不规则地区,则无法描述其变化规律。

10.1.3 洪涝灾害

(一)洪涝特征

洪涝灾害包括山洪、江河湖泊泛滥、内涝和内渍。史料中“*雨连旬”、“江湖水溢”、“大水灌城”、“尽成泽国”等记述比比皆是。洪涝灾害对人民的生产、生活的危害十分严重。据统计,1950年至1998年全省洪涝受灾面积累计达30348万亩,年平均619万亩,成灾面积累计13784万亩,年平均280万亩。特别是近十年来,国民经济迅速发展,人们的生活空间也在不断扩展,河流两岸和湖泊四周的平原地带越来越成为人口聚居的集结地和政治、经济及文化的中心。因此,同样的洪水,遭受灾害的人口及经济损失有越来越大的趋势。

(1)洪涝发生的频次。据史料分析,湖南省在近3000年的历史中,共有洪涝记载613年,其中全省性洪涝占18.1%,大范围的洪涝占20.4%,部分地区洪涝占61%。

(2)洪涝的地域分布。洪涝的成因主要是降水强度大及连续降水所致,因而洪涝的地域分布与暴雨的地域分布基本一致。以安化为中心的雪峰山端,以道县为中心的都庞岭与萌诸岭之间,以浏阳、平江为中心的幕阜山、连云山西部谷地是3个多暴雨区。慈利、沅陵、安化、张家界、岳阳、常德、浏阳、通道等地大暴雨出现机会较多,易遭洪涝。湖区及四水下游多渍涝。当四水上中游洪水汇注入洞庭湖而渲泄不及时,湖区亦易遭洪涝,此时若遇长江洪水倒灌,极易形成南北顶托之势,洪涝灾害将更为严重。

(3)洪涝的季节性。根据气象部门的统计资料,无论是全省性洪涝或区域性洪涝,均以夏季最多,冬季少见,春夏连涝频率亦不低。湘中、湘南春涝频率高于湘北、湘西;湘西秋涝频率高于湘中;湘西冬涝比其它地区要多。洪涝灾害与雨季开始迟早和大气环流及雨不定期的自南向北推移密切相关,雨季往往是3月下旬至4月上、中旬,自南而北先后开始,因而常年4月洪涝灾害主要发生在湘南,以永州、江永出现机率最大。5月洪涝普遍增多,永州、通道、长沙、芷工、邵阳、安化等地尤为突出。6月湘、资、沅、澧四水中下游及洞庭湖防汛进入紧张时期。7月洪涝主要出现在桑植、沅陵、芷江、通道一带的湘西北和湘南山地。8月湘东南由于易受台风影响而出现洪涝灾害,其他各地则较少出现,但有的年份台风挺进湘中、湘北,大气环流发生变异,亦可酿成洪涝灾害。

(4)洪涝的年际变化。据史料分析,在公元1400年以前,湖南省大范围严重洪涝年有明显的34年和110年准周期;在1401~1990年间,则有11、34、57、110和186年等较明显的周期振动。

此外,由于降水时空分布不均,形成湖南省旱涝同年的特点。即在同一年中同一地点先涝后旱,或先旱后涝,但以先涝后旱居多。据史料记载,在公元1201~1990年间,旱涝同年占年数24%,而先涝后旱者又占旱涝同年的76.3%,先旱后涝占23.7%。旱涝同年的地域分布有南旱北涝、南涝北旱、南北都旱涝三类。南旱北涝占47%,南涝北旱占27.4%,南北都旱涝的占25.2%。

(二)洪涝灾害等级分区评价

为了综合评价全省山丘区及洞庭湖区的洪涝灾害等级程度,我们以全省1∶50万的TM影像图的地形地貌解译为基本依据,并考虑气候特征、水系发育程度、土地类型、地质条件等综合因素,将全省划分为29个洪涝评价单元进行评价。

1∶50万TM卫片(TM4、TM7、TM3)单元解译标志如下:

水体:TM卫片表现为蓝色;

滩地:表现为桔红色或棕褐色(无纹理结构);

平原农田:表现为桔红色(块状分布);

岗地:粉白色;

丘陵:黄绿色;

低山:桔**(有山脉纹理构造),海拔在200~300 m;

中低山:桔红色(有山脉纹理构造),海拔300~400 m;

中山:深桔红色(有山脉纹理结构),海拔400~500 m;

中高山:黑绿色(有山脉纹理结构),海拔在500 m以上。

(1)评价因子的确定

形成洪涝的因子是多方面的,但主要因子有气候方面的多年平均降雨量、暴雨日数、海拔高度等,它们对洪涝的形成起主导作用,其次为地貌类型、水系发育程度、水土流失状况、植被发育程度等,这些因子对洪涝有一定的影响。洪涝评价因子选取如下:

多年平均降雨量(QY);

暴雨日数(QD);

海拔高度(HG)∶从TM图像中读取;

地貌类型:从TM图像上获取;

水系发育程度:从TM图像上获取;

水土流失状况:从TM图像上获取;

植被发育程度:从TM图像上获取;

(2)评价模型

湖南省国土资源遥感综合调查

式中:Wi——第i个因子在所计算的评价单元中占的权重;

gi——第i个因子的得分值;

G——所计算的评价单元灾害程度的得分值。

根据评价结果及等级划分标准,进行数字统计集合,划分各地洪涝等级如下:

极度重灾区:洞庭湖区,包括华容、澧县、安乡县、常德市、汉寿、沅江。这些地区的洪涝灾害极为严重,基本上无山丘区的山洪灾。

重灾区:洞庭湖边缘的丘陵区,包括临澧县、桃源县、临湘市、桃江县、岳阳县、湘阴县、望城县,这些地区既有山丘区的山洪灾,也有湖区的洪涝灾害。而浏阳市、永顺县、桑植、张家界市、溆浦县、麻阳县、泸溪县、沅陵县、炎陵、汝城等县(市)的局部地区是山洪灾的重发地。

中度灾区:包括宁乡县、长沙市、长沙县、平江县、株洲、醴陵、怀化、芷江、冷水江市、新化县、祁阳县、东安县、永州市、耒阳市、郴州市、新邵县、邵阳县、邵阳市、邵东县、隆回县、洞口县、武冈县。

轻度灾区:包括涟源市、双峰市、娄底市、邵阳、新邵、隆回、新晃县、会同县、靖州自治县、耒阳、常宁、永兴。

(三)1998年洞庭湖地区特大洪涝灾害遥感调查

1998年湖南省湘、资、沅、澧四水及洞庭湖区相继发生特大暴雨洪水,形成了我省自1954年以来的最大洪水。我们利用NOAA气象卫星、雷达及TM卫星的实时监测图像及调查,分析调查水情和灾情的变化情况。

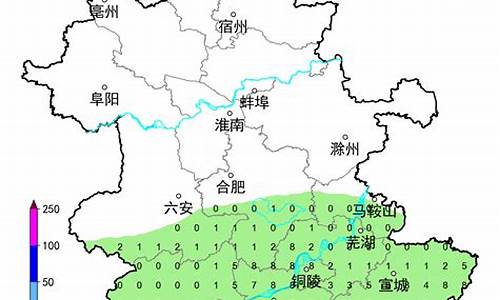

(1)雨情调查:1998年全省平均降雨量1632.8mm,较正常年份偏多12.8%,其中湘中北地区7次受暴雨袭击。全省发生了四次大的暴雨过程,其中最大1小时降雨量达105 mm,400 mm以上降水量笼罩面积达3.5万km2,日最大降水量为300.7 mm。

1998年雨情特点表现为:一是雨季提前;二是暴雨强度大;三是暴雨频繁且接连发生,几次大的降雨过程集中在6月中旬、7月下旬和8月中旬,且每次暴雨持续时间在三天以上;四是暴雨中心较稳定,多次重复在湘江、资水中下游、澧水流域和沅水的酉水,导致这些地区多次发生严重的洪水灾害。

(2)水情调查:根据NOAA卫星监测所获得的图像分析,5月25日,洞庭湖区的主河道已无法分辨,湖面较枯水期有所增长,湖面水域已增至1890 km2,同时城陵矶下游长江干流江面明显增宽。6月中下旬,湘、资、沅水及洞庭湖区出现第二次集中降雨,洪水大量汇入洞庭湖,导致湖水水位逐步升高,从6月19日NOAA探测图可以看见,洞庭湖水面进一步扩大,湖面水面增至2039 km2。第三次,7月初湘、资、沅水流域洪水刚刚入湖,长江流域上游降大到暴雨,长江洪水倒灌进一步抬高了洞庭湖水位,使洞庭湖城陵矶出现第一个洪峰,水位近34.52 m。第四次,7月20日至26日,澧水、沅水中下游连降大暴雨,相继再次发生大洪水,与此同时,长江洪水入湖量大增,澧水、沅水下游洪水相互夹击,洞庭湖水位迅速上涨,洪峰水位35.48 m。根据7月28日NOAA卫星传送的图像显示,长江干流城陵矶处洪水范围增大,顶托严重,湖区淹没范围扩展至新墙、汨罗、湘阴等地,安乡被淹,湖区湖水面积已达2443 km2。第五次7月29日至8月1日,洪峰水位35.53 m,超过历年最高水位0.22 m,8月1日NOAA卫星传送图像显示,洞庭湖湖水面积增至2542 km2,淹没范围进一步扩大。第六次,8月15日至17日,长江干流宜昌出现最大一次洪峰,洪峰流量63600 m3/s,正好与澧水、沅水洪水相遇,使城陵矶水位于8月20日达1998年最高值35.94 m,超1954年水位1.39 m。8月22日NOAA卫星探测图像清楚显示,长江干流城陵矶至枝城段严重淹没,江河水面扩展,牌州湾及螺山卡口以上滞水严重,洪水排泄不畅,洞庭湖出水受阻,淹没范围增至石门、长沙、桃源一带,同时湖北荆江,湖南安乡、津市、澧县全线被淹。洞庭湖湖水面积达到2664 km2。

通过调查分析,1998年的水情特点表现为一是入湖流量大,洪峰次数多,由于“四水”和长江洪水源源不断地倾灌洞庭湖,致使洞庭湖出现巨大超额洪水;二是洪水组合恶劣,长江连续出现的8次洪峰与湘、资、沅、澧四水和洞庭湖区间洪水多次遭遇,使城陵矶连续出现5次洪峰;三是长江干流螺山卡口排洪功能的衰减,使长江洪水顶托严重,受长江洪水顶托的影响,洞庭湖区高危水位持续时间达两个多月。

(3)灾情:根据1998年7月31日洞庭湖区星载雷达数据(SAR)与美国陆地资源卫星(TM)图像叠合处理结果,进行洪涝淹没面积遥感调查。通过计算,1998年7月31日,洞庭湖区洪涝淹没总面积376.21万亩,受灾涉及18个县(市),其中城镇建设用地4.81万亩,农村居民点10.29万亩,水田234.92万亩,旱地19.05万亩,林地13.52万亩,草地0.09万亩,其他用地95.53万亩。经统计,受灾人口2879.9万人,死亡616人,倒塌房屋688600间,直接经济损失达329亿元。

经图像分析,本地区超过10万亩以上淹没面积的市(县)有沅江、安乡、湘阴、汉寿、澧县、南县、常德市辖区、华容、岳阳县、岳阳市辖区、益阳县等11个市(县)。其中沅江、安乡、湘阴、澧县、汉寿等五个县(市)灾情特别严重。安乡、澧县、津市、常德市辖区、汉寿县等地以溃坝、溃堤为主,其中7个万亩垸溃决被淹。其它市(县)则是以内涝积水为主的洪涝灾害。

常德是哪个省

湖南常德地区适合种植桑树吗?

第一,根据常德地区的气候土质条件来判断,适合种桑树。

1,气候条件:常德地区位于湖南省西北部,是著名的鱼米之乡,平均气温16.7摄氏度,年平均降水量1200-1900毫米,无霜期272天,属于中亚热带季风气候,降水量丰富,水资源丰厚,非常适宜桑树生长。

2,土质条件:常德地区三分之二的土地为洞庭湖淤积平原,土地肥沃,土质营养丰富,非常适宜发展以果桑为主的林果业。

第二,适合常德地区种植的桑树品种有哪些?

根据常德地区的气候和土质条件,有以下几个品种比较适合种植。

1,鲜食采摘为主的桑树品种有

大十:适应性强,单个桑葚大,产量高,口感酸甜适中,是最佳选择。

2,生产加工为主的桑树品种

玫瑰香,玫瑰蜜:

品种比较稀缺,属于白色桑葚,桑葚含糖量高,适应性强,适合加工桑葚果干,桑葚果酒。

黑珍珠:桑葚含糖量高,花青素含量较高,可以加工桑葚果干,果汁,果酒,桑葚提取物。

红果系列:红果一号,二号,三号,四号,都适宜加工果酒。

四季果桑:产量高,适宜加工果汁,果酒。

以上品种,用途有所区别,根据南北地区的气温条件也有所区别,不同区域不同用途,想种植果桑的朋友们,请对照所处区域和用途,认真选择,以免走弯路,造成损失。

桑树全株都可以利用,全身都是宝,桑叶可以喂蚕,也可以作猪,牛,马,鸡,鱼等动物饲料,木材可以制器具,枝条可编箩筐,桑皮可制作成造纸原料,桑葚可供食用,酿酒,还可以把桑园利用起来,在桑林里养鸡,鸡每天在林间跑动,吃地里的虫子,桑叶,野草等,就会长得快,鸡排除的粪便成了桑树的肥料,桑树长势会更加好,这种种养结合,优势互补,使桑果会硕果累累。

常德第一高峰!海拔超过2000米,有“湖南屋脊”之称

常德市位于中国的湖南省。

常德市是长江经济带的重要节点城市、洞庭湖生态经济区的重要组成部分。截至2022年,全市下辖2个市辖区、6个县,代管1个县级市,总面积1.82万平方千米,常住人口521.3万人,城镇人口300.8万人,城镇化率57.7%。

常德市位于湖南省北部,江南洞庭湖西侧,武陵山下,史称“川黔咽喉,云贵门户”。常德城名源自《老子》“为天下溪,常德不离”;历史故事“刘海砍樵”、“孟姜女哭长城”以及陶渊明笔下的《桃花源记》等浪漫主义情结贯穿常德城二千多年的历史,开创了常德独有的“善德文化”。

常德市气候:

常德市属于亚热带湿润季风气候。气候温暖,四季分明,春秋短,夏冬长;热量丰富,雨量丰沛,春温多变,夏季酷热,秋雨寒秋,冬季严寒。常德市年平均气温16.7℃,年降水量1200-1900毫米,无霜期272天,适宜水稻、棉花、油料等作物生长。

由于受地形影响,该地气候呈现非地带规律。西部山区,东部比西部略低,石门东山峰农场年平均气温9.2℃,而石门等澧水河谷地带年平均气温16.8℃。

中部丘陵区、太浮山与太阳山对峙形成向北敞开的簸箕形盆地,致使临澧、桃源一带冬季易受冷空气袭击。平原区安乡县年降水量在1500毫米以上。

以上内容参考:百度百科-常德市

湖南常德历史最低气温?

常德位于湖南北部偏西,地处湘西山区和洞庭湖平原的衔接地带,地势西北、西南较高,特别是西北的石门一带。该区域属于武陵山脉,是全市、乃至全省地势最高的地方,有多座海拔超过1500米的山峰,包括素有“湖南屋脊”之称的壶瓶山。

壶瓶山位于石门县西北部的壶瓶山镇,地处湖南、湖北交界处,其北面为湖北五峰县,南距壶瓶山镇直线距离约20千米,东南距石门县城直线距离约81千米、距常德市区直线距离约139千米。

壶瓶山因山顶四周高、中间低,外形似壶而得名,海拔一般在2000米以上,主峰海拔2098.7米,仅次于茶陵县的神农峰(2115.2米),是常德第一高峰、湖南第二高峰。壶瓶山属于武陵山脉北支太清山,地处武陵山脉东北端,比武陵山脉主峰(贵州凤凰山)低400多米,是武陵山脉湖南段的最高峰,也是武陵山脉少有的海拔超过2000米的山峰。

壶瓶山面积15平方千米,设有自然保护区,在境内,群峰起伏、层峦叠嶂,海拔1000米以上的山峰多达160多座,其中壶瓶山主峰,及双尖子山海拔逾2000米。壶瓶山主脉呈东西方向延伸,支脉走向与之近于垂直。

壶瓶山受太平洋暖流的影响,属典型的季风气候区,为亚热带山地气候,年平均气温9.2 ,极端最高气温38.2 ,极端最低气温–15 ,年平均日照1509.9小时,年降水量1898.5毫米,年均雪日42.2天,海拔1200米以上的山地几乎每年都会出现–10 的低温及冰冻(雨淞、雾凇)。

总的来说,壶瓶山的气候具有气温偏低、春迟冬早、盛夏不暑、隆冬严寒、雨量充沛、湿度较大的特点。在保护区内,珍木异草遍野,现有木本植物831种,其中国家重点保护树种28种,药用植物1019种,有国家一级保护植物珙桐、钟萼木,及国家二级保护植物连香树、厚朴、鹅掌楸等29种。

这些珍稀植物大部分属于第三纪冰川期的古植物和第三纪以前的孑遗树种,有“活化石”之称。其中,湖南花楸、石门鹅耳枥、长果秤锤树为以前没有发现的新种,被誉为“天外来客”。中外植物学家证实,壶瓶山小溪一带的珙桐是目前世界上最大的珙桐群落集中地。

此外,保护区内还有野生动物350多种,生物学家将其誉为“内藏万金的绿色宝库”。在珍稀动物中,有国家一级保护动物云豹、金钱豹、华南虎、金猫等,有国家二级保护动物猕猴、世界现存最大的两栖动物——大鲵(娃娃鱼)以及百冠长尾雉、红腹角雉等。

相传唐代诗人李白流放过此地,写下了“壶瓶飞瀑布,洞口落桃花”的千古佳句。多年来,壶瓶山越来越引起国内外的高度关注,被世界自然基金会、国际自然保护联盟、世界银行联合选定为全球200个重点生态区之一;被批准为国家级自然保护区;被湖南省确定为重点生态 旅游 区。

由于壶瓶山地形复杂、地势险要,这里的人口密度较小,能感受到原生态的自然之美。游走在山峰溪涧之间,茂盛的植被能让你暂时忘却烦恼,尽情享受幽静的时光;徜徉在山峰之巅,极目远眺,大自然的宽广、神秘展露无遗,让人感悟到人生有更多的可能性。

壶瓶山交通较为闭塞,虽距壶瓶山镇直线距离约20千米,但多为盘山公路,实际上有40余千米。

常德市年平均气温16.7℃,年降水量1200-1900毫米,无霜期272天,适宜水稻、棉花、油料等作物生长。由于受地形影响,该地气候呈现非地带规律。西部山区,东部比西部略低,石门东山峰农场年平均气温9.2℃,而石门等澧水河谷地带年平均气温16.8℃。中部丘陵区、太浮山与太阳山对峙形成向北敞开的簸箕形盆地,致使临澧、桃源一带冬季易受冷空气袭击